En 1835, le 3 impasse du Doyenné accueille une bohême aisée, autour du peintre Camille Rogier et de Gérard Labrunie (bientôt de Nerval), les deux locataires du lieu – Rogier habitait auparavant 5 rue des Beaux Arts. Arsène Houssaye les rejoint bientôt. Théophile Gautier habite alors à quelques dizaines de mètres, rue du Doyenné. Sur les plans et dans les écrits de l’époque, on confond souvent l’impasse et la rue du Doyenné. Tout ce quartier sera définitivement rayé de la carte en 1850. Essayons d’y voir un peu plus clair.

Situons tout d’abord rapidement l’époque. La Monarchie de Juillet qui débute avec l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe en 1830 est un régime secoué par les complots républicains qui se traduisent en émeutes et en attentats. En effet, suite à la répression dont sont victimes les mouvements populaires – dont certaines manifestations sont sévèrement combattues, comme la répression de l’émeute de juin 1832, que l’on retrouve magnifiée dans Les Misérables de Hugo -, les Républicains, même ceux qui étaient au début favorables à Louis-Philippe, se sont tournés vers l’opposition, et certains vers la clandestinité, les sociétés secrètes (comme la Société des droits de l’homme) et l’action violente. Leurs complots finiront d’ailleurs par leur nuire pour quelques années. En avril 1834, une émeute est réprimée sévèrement et donne lieu au massacre de la rue Transnonain. En juillet 1835, l’attentat de Fieschi fait plusieurs morts boulevard du Temple (dans ses mémoires, Canler, chef de la Sûreté à la Préfecture de police de Paris, explique que le préfet Gisquet avait depuis quelques années remis un peu d’ordre dans la capitale et que la police, bien que prévenue qu’une machine infernale avait été préparée pour un attentat, avait été prise par surprise).

Le sentiment d’inutilité ressenti par une partie de la jeunesse de 1835-36.

Alfred de Musset décrit en 1836 dans sa Confession d’un enfant du siècle l’état d’esprit de la jeunesse d’alors, fils des glorieux soldats de l’Empire. Extrait.

« Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l’oisiveté et à l’ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d’eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leur bras. Tous ces gladiateurs frottés d’huile se sentaient au fond de l’âme une misère insupportable. Les plus riches se firent libertins ; ceux d’une fortune médiocre prirent un état et se résignèrent soit à la robe, soit à l’épée ; les plus pauvres se jetèrent dans l’enthousiasme à froid, dans les grands mots, dans l’affreuse mer de l’action sans but. Comme la faiblesse humaine cherche l’association et que les hommes sont troupeaux de nature, la politique s’en mêla. On s’allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la chambre législative, on courait à une pièce de théatre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César, on se ruait à l’enterrement d’un député libéral. Mais des membres des deux partis opposés, il n’en était pas un qui, en rentrant chez lui, ne sentît amèrement le vide de son existence et la pauvreté de ses mains. »

Les artistes du Doyenné

Peut-être que les locataires du 3 impasse du Doyenné et leurs amis ressentaient quelque peu le vide de leur existence, mais leurs mains ne cessaient de s’activer.

« Les souvenirs qu’ont laissés les uns et les autres sur ce compagnonnage heureux tendent tous à accréditer l’idée que ces jeunes gens avaient réalisé l’idéal des fêtes galantes représentées par Watteau, écrit Michel Brix dans son article « Nerval, Watteau et le pélerinage à l’île de Cythère ». En effet, à ceci près que Nerval et ses amis avaient élu domicile en ville et non au milieu d’une nature bienfaisante, on croirait volontiers que ce sont les personnages mêmes de L’Embarquement pour Cythère qui avaient emménagé au Doyenné : ces artistes, qui partageaient l’avantage radieux de la jeunesse, occupaient leurs journées et leurs soirées à parler d’art, à peindre, à écrire, à danser, à faire du théâtre et de la musique, ainsi qu’à organiser des fêtes et des bals. »

Nerval a alors les moyens de mener belle vie. Il lance en 1835 Le Monde dramatique, revue consacrée aux théâtres du monde entier mais qui le mettra rapidement sur la paille. Ses amis peintres décorent l’appartement après que Nerval a disposés deux grands panneaux de Fragonard. Gautier lui-même écrit en 1874 dans ses Portraits contemporains. Littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques (téléchargeables sur Gallica) : « Pour moi, je peignis dans un dessus de glace un déjeuner sur l’herbe, imitation d’un Watteau ou d’un Lancret quelconque, car en ce temps, j’hésitais entre le pinceau et la plume. »

Les amis qui fréquentent l’appartement de l’impasse sont les romanciers Roger de Beauvoir et Édouard Ourliac, les polytechniciens Allyre Bureau (qui s’orientera vers le fouriérisme et dont le caractère utopique séduit Nerval) et Victor Loubens, Pétrus Borel, Eugène Piot, Alphonse Karr, Jules Janin… Beaucoup d’autres sont de passage seulement.

Le 28 novembre 1835, Nerval et Rogier organisent impasse du Doyenné un grand bal costumé. Ils y invitent leurs amis, mais aussi les voisins, y compris le commissaire d’en face (voir plus bas).

Les autres fêtes qu’ils organisent très régulièrement font un peu de bruit dans le quartier, et le propriétaire de l’appartement finit par les prier de quitter les lieux.

Où se trouvait l’impasse du Doyenné ?

… Non loin de la résidence de Louis-Philippe au Palais des Tuileries. Pour en savoir davantage, il ne faut pas se fier aveuglément aux plans parisiens de l’époque, pas plus qu’aux récits que les uns et les autres firent de la « bohême du Doyenné. » Deux raisons peuvent excuser leurs erreurs : il existait une rue du Doyenné et une impasse du Doyenné, souvent confondues (à commencer par Nerval qui, au début du Premier château de ses Petits châteaux de Bohême, situe son logement rue du Doyenné… avant de parler surtout de l’impasse dans la suite de son texte), et le quartier a été pendant la première moitié du XIXe siècle un vaste chantier de démolition-reconstruction dont le charme et les loyers modestes ont attiré aussi bien – dans la fiction – la cousine Bette de Balzac que – dans la vraie vie – Théophile Gautier, Gérard de Nerval, le dessinateur Camille Rogier et leurs amis écrivains et artistes.

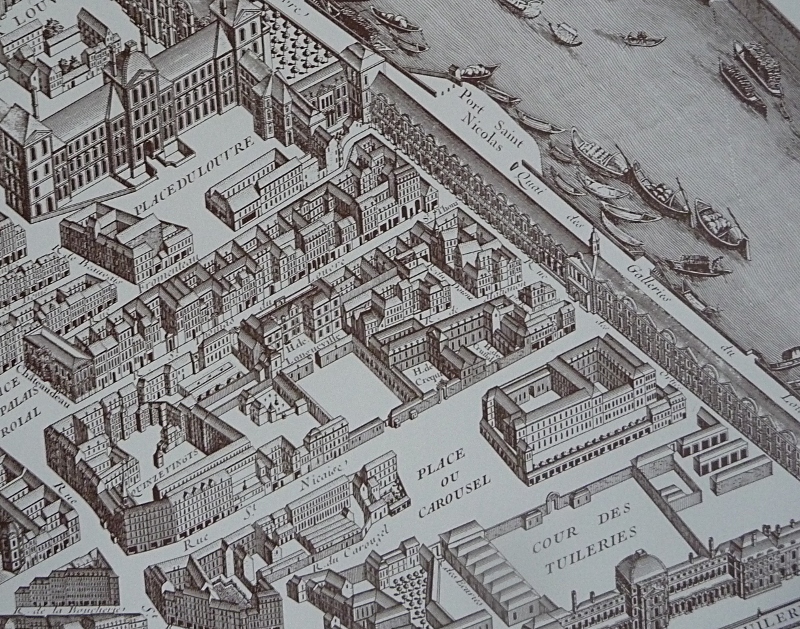

Ces projets de démolitions remontaient à l’attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, à la suite duquel Bonaparte avait décidé, pour plus de sécurité, de faire raser une partie des petites rues et immeubles serrés qui s’amassaient entre le Louvre et les Tuileries. En 1808 était ainsi apparue la rue du Carrousel, qui joignait ces deux grands ensembles. Quelques années auparavant, l’arc de triomphe du Carrousel avait été érigé sur l’emplacement récemment dégagé.

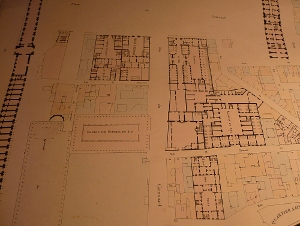

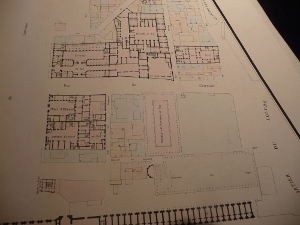

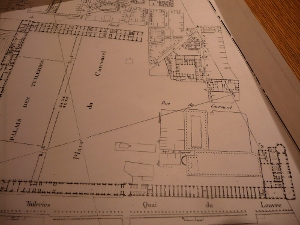

On peut comprendre que, devant un tel chantier permanent, les dessinateurs des scènes et plans parisiens de l’époque aient préféré soit laisser courir leur imagination, soit faire figurer un grand vide à cet emplacement. En tout cas, la plupart nomment rue du Doyenné ce qui était en réalité l’impasse.

Le plan le plus fidèle du quartier, que Claude Pichois et Michel Brix proposent dans leur biographie de Nerval, est celui de Jacoubet (1836), ou encore celui de Vasserot-Bellanger (1836), tous deux consultables à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Le n°3 était la dernière maison au fond de l’impasse, donnant à la fois sur l’impasse et, de l’autre côté, sur la galerie du musée du Louvre et le « Gymnase des pages, sans doute à cette époque devenu un terrain vague où gisaient, au milieu d’une jungle d’orties et le long de la rue des Orties, les pierres qui devaient servir à l’achèvement du Louvre, la longue galerie au bord de l’eau presque toujours plongée dans l’ombre de ce côté » (Henri Boucher).

La maison du 3 avait une cour commune avec celle du n° 5.

En face du 3 demeurait le secrétaire du commissaire de police du quartier des Tuileries, M. Marut de Lombre. Par leurs fenêtres, les artistes du n°3 essayaient d’attendrir la femme du secrétaire, Joseph Prunaire (leur fils Alfred deviendra graveur et illustrera les Petits châteaux de Bohême et les Promenades et souvenirs).

Quelques extraits des Petits châteaux de Bohême de Gérard de Nerval.

C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères — Arcades ambo — dans un coin du vieux Louvre des Médicis, — bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet.

Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié de rocailles et de guivres, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises.

Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des trois dessus de glace un Neptune, — qui lui ressemblait ! Puis les deux battants d’une porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile. On s’empressait de lui offrir un fauteuil Louis XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, — pendant que Cydalise Ire, ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon.

Quelqu’un de nous se levait parfois, et rêvait à des vers nouveaux en contemplant, des fenêtres, les façades sculptées de la galerie du Musée, égayée de ce côté par les arbres du manège.

…

Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour encore, assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter deux lots de boiseries du salon, peintes par nos amis. J’ai les deux dessus de porte de Nanteuil ; le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs de Corot, représentant deux Paysages de Provence ; le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la hanche cambrée d’une femme nue, qui dort ; les Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens ; les deux trumeaux de Rogier, où la Cydalise, en costume régence, en robe de taffetas feuille morte, — triste présage, — sourit, de ses yeux chinois, en respirant une rose, en face du portrait en pied de Théophile, vêtu à l’espagnole. L’affreux propriétaire, qui demeurait au rez-de-chaussée, mais sur la tête duquel nous dansions trop souvent, après deux ans de souffrances, qui l’avaient conduit à nous donner congé a fait couvrir depuis toutes ces peintures d’une couche à la détrempe, parce qu’il prétendait que les nudités l’empêchaient de louer à des bourgeois. — Je bénis le sentiment d’économie qui l’a porté à ne pas employer la peinture à l’huile.

…

Comme il était impossible de dormir dans ces vieilles maisons, à cause des suites chorégraphiques de nos soupers, — munis du silence complaisant des autorités voisines, — nous invitions tous les locataires distingués de l’impasse, et nous avions une collection d’attachés d’ambassades, en habits bleus à boutons d’or, de jeunes conseillers d’État, de référendaires en herbe, dont la nichée d’hommes déjà sérieux, mais encore aimables, se développait dans ce pâté de maisons, en vue des Tuileries et des ministères voisins. Ils n’étaient reçus qu’à condition d’amener des femmes du monde, protégées, si elles y tenaient, par des dominos et des loups.

Les propriétaires et les concierges étaient seuls condamnés à un sommeil troublé — par les accords d’un orchestre de guinguette choisi à dessein, et par les bonds éperdus d’un galop monstre, qui, de la salle aux escaliers et des escaliers à l’impasse, allait aboutir nécessairement à une petite place entourée d’arbres, — où un cabaret s’était abrité sous les ruines imposantes de la chapelle du Doyenné.

Le quartier du Doyenné décrit dans La Cousine Bette.

Lisbeth Fisher, surnommée la cousine Bette dans le roman de Balzac, habite la rue du Doyenné en 1838. Mais la description que le romancier donne du quartier est un peu fantaisiste (dans Balzac archéologue de Paris, Jeanine Guichardet montre que Balzac s’emmêle un peu dans sa description des alentours de la rue du Doyenné, et en fait un quartier plus sinistre qu’il n’était en réalité).

Extrait de La Cousine Bette (1846).

XIII. Le Louvre

A sept heures, le baron, voyant son frère, son fils, la baronne et Hortense occupés tous à faire le whist, partit pour aller applaudir sa maîtresse à l’Opéra en emmenant la cousine Bette, qui demeurait rue du Doyenné, et qui prétextait de la solitude de ce quartier désert pour toujours s’en aller après le dîner. Les Parisiens avoueront tous que la prudence de la vieille fille était rationnelle.

L’existence du pâté de maisons qui se trouvent le long du vieux Louvre est une de ces protestations que les Français aiment à faire contre le bon sens, pour que l’Europe se rassure sur la dose d’esprit qu’on leur accorde et ne les craigne plus. Peut-être avons-nous là, sans le savoir, quelque grande pensée politique. Ce ne sera certes pas un hors-d’œuvre que de décrire ce coin du Paris actuel, plus tard on ne pourrait pas l’imaginer ; et nos neveux, qui verront sans doute le Louvre achevé, se refuseraient à croire qu’une pareille barbarie ait subsisté pendant trente-six ans, au cœur de Paris, en face du palais où trois dynasties ont reçu, pendant ces dernières trente-six années, l’élite de la France et celle de l’Europe.

Depuis le guichet qui mène au pont du Carrousel jusqu’à la rue du Musée, tout homme venu, ne fût-ce que pour quelques jours, à Paris, remarque une dizaine de maisons à façades ruinées, où les propriétaires découragés ne font aucune réparation, et qui sont le résidu d’un ancien quartier en démolition depuis le jour où Napoléon résolut de terminer le Louvre. La rue et l’impasse du Doyenné, voilà les seules voies intérieures de ce pâté sombre et désert où les habitants sont probablement des fantômes, car on n’y voit jamais personne. Le pavé, beaucoup plus bas que celui de la chaussée de la rue du Musée, se trouve au niveau de celui de la rue Froidmanteau. Enterrées déjà par l’exhaussement de la place, ces maisons sont enveloppées de l’ombre éternelle que projettent les hautes galeries du Louvre, noircies de ce côté par le souffle du nord. Les ténèbres, le silence, l’air glacial, la profondeur caverneuse du sol concourent à faire de ces maisons des espèces de cryptes, des tombeaux vivants.

Lorsqu’on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort, et que le regard s’engage dans la ruelle du Doyenné, l’âme a froid, l’on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s’y passer le soir, à l’heure où cette ruelle se change en coupe-gorge, et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. Ce problème, effrayant par lui-même, devient horrible quand on voit que ces prétendues maisons ont pour ceinture un marais du côté de la rue de Richelieu, un océan de pavés moutonnants du côté des Tuileries, de petits jardins, des baraques sinistres du côté des galeries, et des steppes de pierres de taille et de démolitions du côté du vieux Louvre. Henri III et ses mignons qui cherchent leurs chausses, les amants de Marguerite qui cherchent leurs têtes doivent danser des sarabandes au clair de la lune dans ces déserts dominés par la voûte d’une chapelle encore debout, comme pour prouver que la religion catholique, si vivace en France, survit à tout. Voici bientôt quarante ans que le Louvre crie par toutes les gueules de ces murs éventrés, de ces fenêtres béantes : « Extirpez ces verrues de ma face ! » On a sans doute reconnu l’utilité de ce coupe-gorge, et la nécessité de symboliser au cœur de Paris l’alliance intime de la misère et de la splendeur qui caractérise la reine des capitales. Aussi ces ruines froides, au sein desquelles le journal des légitimistes a commencé la maladie dont il meurt, les infâmes baraques de la rue du Musée, l’enceinte en planches des étalagistes qui la garnissent auront-elles la vie plus longue et plus prospère que celle de trois dynasties peut-être !

Dès 1823, la modicité du loyer dans des maisons condamnées à disparaître avait engagé la cousine Bette à se loger là, malgré l’obligation que l’état du quartier lui faisait de se retirer avant la nuit close. Cette nécessité s’accordait, d’ailleurs, avec l’habitude villageoise qu’elle avait conservée de se coucher et de se lever avec le soleil, ce qui procure aux gens de la campagne de notables économies sur l’éclairage et le chauffage. Elle demeurait donc dans une des maisons auxquelles la démolition du fameux hôtel occupé par Cambacérès a rendu la vue de la place.

XIV. Où l’on voit que les jolies femmes se trouvent sous les pas des libertins comme les dupes vont au-devant des fripons

Au moment où le baron Hulot mit la cousine de sa femme à la porte de cette maison, en lui disant : « Adieu, cousine ! » une jeune femme, petite, svelte, jolie, mise avec une grande élégance, exhalant un parfum choisi, passait entre la voiture et la muraille pour entrer aussi dans la maison. Cette dame échangea, sans aucune espèce de préméditation, un regard avec le baron, uniquement pour voir le cousin de la locataire ; mais le libertin ressentit cette vive impression qu’éprouvent tous les Parisiens quand ils rencontrent une jolie femme qui réalise, comme disent les entomologistes, leurs desiderata, et il mit avec une sage lenteur un de ses gants avant de remonter en voiture, pour se donner une contenance et pouvoir suivre de l’oeil la jeune femme, dont la robe était agréablement balancée par autre chose que ces affreuses et frauduleuses sous-jupes en crinoline.

– Voilà, se disait-il, une gentille petite femme de qui je ferais volontiers le bonheur, car elle ferait le mien (il s’agit de Mme Marneffe).

Sources :

– Gérard de Nerval, biographie par Claude Pichois et Michel Brix, éditions Fayard.

– « Nerval, Watteau et le pélerinage à l’île de Cythère », article de Michel Brix (michel.brix (at) fundp.ac.be) disponible sur http://www.akademiai.com/content/05w2524785672221/

– La Bohême galante (1852) et Petits châteaux de Bohême (1853), de Gérard de Nerval,

– Arsène Houssaye, Les Confessions. Souvenirs d’un demi-siècle 1830-1880, Paris, Dentu, 1885 (Houssaye, avec une nostalgie pas tout à fait désintéressée, s’est réapproprié la bohème du Doyenné dans ses mémoires),

– « Un petit point de topographie romantique« , article de Henri Boucher paru dans le Bulletin du bibliophile, janvier-février 1918.